1 Crotto Rodlio

Béev fö dal mèz, fè pasè ‘l mèz in cumpagnìa

Bere dal mezzo e farlo passare in compagnia

Questo crotto, uno dei più antichi del complesso, deve il suo nome alla famiglia Rodili di Samolaco, dato che fu acquistato e sistemato nel 1685 dal sacerdote Giacomo Rodli (1632-1694). La storia di questo ceppo, tratta da un documento dell’arciprete Gian Giacomo Rodli (1729-1777) e datato 1776, è stata ricostruita da Bruno De Agostini nel volumetto: I Rodili di Samolaco. Un cognome ricco di storia. La famiglia ebbe due rami: i Wazer e i Casalini. I Wazer avevano la loro abitazione nella parte alta di S. Pietro (allora detto Silvaplana). Qui, oltre a dei terreni, possedevano diversi fabbricati: il mulino, il torchio*, la pila, la stalla, insieme al crotto sopra accennato. I Casalini, stando al documento citato, nel ‘400 abitarono vicino alla “Torre”: si tratta certamente di quella che oggi è nota come Culumbée.

*I torchi erano ubicati nelle contrade più popolose e al centro delle frazioni, gestiti da famiglie oggi si direbbe più facoltose e abbienti. A S. Pietro sono ricordati quelli della famiglia Rodili, Falcinella e Del Giorgio; a Schenone quello dei Del Fante; a Nogaredo quello dei Musciatti; a Era-Cuéta c’erano i Paggi, a Casenda i Ciocca e ì Vanolini. A ogni conferitore veniva restituita la spremuta delle proprie vinacce e ogni torchio disponeva di un contenitore dove ogni singolo poteva depositare una piccola quantità di vino detto “Dei Morti” destinato poi in beneficenza.

2 Crotto di Caséta

Un pòo par üün la céef dal cròtt!

Un po’ per uno la chiave del crotto

Data l’importanza di questo ambiente, avere la chiave del crotto significa detenere un potere non secondario. Pertanto il proverbio, per estensione, si riferisce anche alla vita sociale e politica, intendendo che non debbano essere sempre gli stessi ad occupare incarichi importanti e decisivi.

La serratura dei crotti.

Dare a qualcuno le chiavi del crotto, anche in segno figurato, è un grande segno di amicizia.

Nella maggior parte dei casi i proprietari sono numerosi ed hanno provveduto, nel tempo, a suddividere l’interno in tante cellette, ciascuna chiusa da una porta in listelli di legno detta “cangèl” (cancello) e ben protetta da un lucchetto con apposita chiave; in mancanza di questa struttura per ciascuna botte (caréra) il lucchetto è collocato direttamente sul rubinetto (spina).

Pertanto tutti possiedono una copia della grossa chiave per accedere al crotto, (la famosa cèef dal cròtt, citata spesso in modo scherzoso), mentre ciascuno poi dispone di una ulteriore chiave per il proprio ambiente.In alcuni crotti le chiavi erano addirittura tre: la prima per la cancellata, la seconda per il lucchetto sulla spina e la terza per il tappo! Gli Australiani, Samolachesi emigrati in Australia, serbavano un desiderio nascosto: non vedevano l’ora di tornare per andare al crotto e poter bere un “mèzz de vin” in un solo fiato!

Il crotto prende il nome come veniva chiamato uno dei suoi proprietari, Giacomo Scaramella (1876-1958) che si era costruito una cassetta di legno (in dialetto caséta) come cartella per portare i libri nel viaggio verso la scuola a Chiavenna.

3 Crotto del Déa

Cantè in cumpagnìa sü ‘l cròtt

Cantare in compagnia su al crotto

Questo crotto prende il nome dal suo costruttore, che i nipoti hanno voluto ricordare con una poesia scritta da Federica del Giorgio.

Al Cròtt dal Déa

A l’éva l’èev Luréenz, ma i gh’àvan metü sü al “Déa”

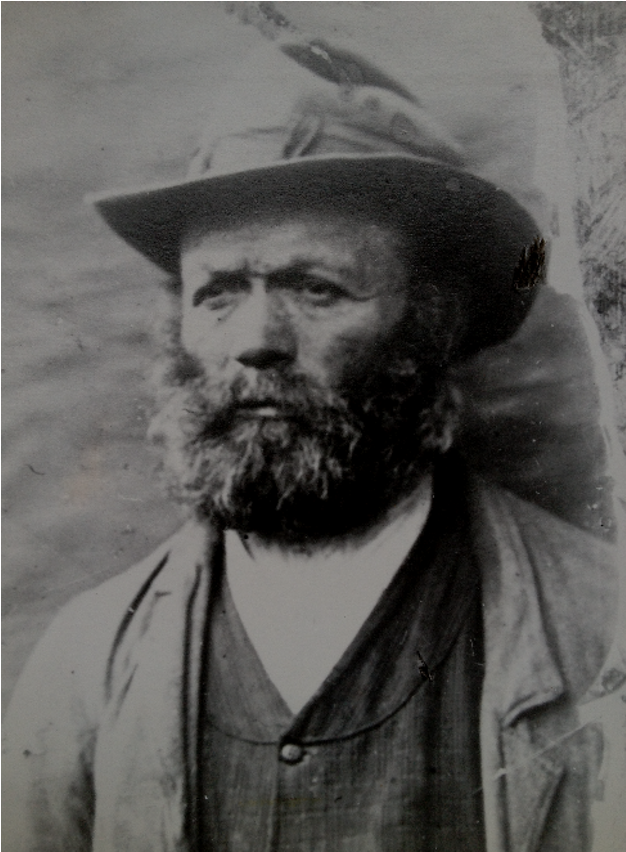

Un óm piscian, sémpar cuntént, cun ‘na barba biènc(h)a ché ‘l paréva San Pédar

‘Na camìsa e la giachéta anc(h)à de jinée, a l’éva sèen cumé ‘n ciuchìn

C(h)é quàant a l’è mòort in dal cinquantün al g(h)a n’àva nuanta e pàsa

Sü e jó di bósch a taè légna o lè in dal Pién adré ‘l féen

Cun ‘na bàla de pulénta, un tòc(h) de furmài e un zic(h) de mericàna se ghe n’éva

L’andàva a pè, canterlinàndan cul mèen dedrè a la schc(h)éna

d’aschtèe e d’invèern sü par l’àrgin inèenz e indré fin a Ciavéna

Córa l’ha fècc’ sü al cròtt in dal nöovcénttrèdas l’ha druée i sàs c(h)è l’àva schcavlle fö

e la sàbia c(h)e ‘l purtàva sü da la Meng(h)àsc.ch(h)a cun al jèerl

E se inc(h)öö al fóss c(h)ilò a bévan un mèz inséma a niòtar,

al salüdarés tücc’ cumé ‘l fàva sémpar e ‘l ve disarés:

Salute, Cumpagnia!

Il crotto del Déa

Era il nonno Lorenzo, ma l’avevano soprannominato il “Déa”

Un uomo piccolo, sempre contento, con la barba bianca, che sembrava San Pietro

Metteva la camicia e una giacchetta anche a gennaio, era sano come un pesce

quando è morto nel 51 aveva più di novant’anni

Su e giù dai boschi a tagliare legna o là nel piano a fare fieno

con una palla di polenta, un pezzo di formaggio e un po’ di mericana *, se ce n’era

Camminava, canticchiando, con le mani dietro la schiena

in estate e in inverno, su e giù per l’argine fino a Chiavenna

Quando ha costruito il crotto, nel 1913, ha usato i sassi che ha scavato dalla montagna

e la sabbia che portava su dal Mengasca con il gerlo

E se oggi fosse qui a bere un mèz con noi, saluterebbe tutti e direbbe:

Salute, Compagnia!

- Il mericàna o mericanèl è un vinello leggero e abbastanza acido (attorno a 8-10 gradi alcolici), prodotto in proprio dai nostri contadini che coltivavano la vite cosiddetta “americana”, varietà che non richiedeva particolari cure e, soprattutto, nessun costoso antiparassitario. Dicerie asserivano che il “mericanèl ” allentava la sete nel duro lavoro dei campi.

4 Crotto del Noè

Sü ‘l cròtt a mangé de sücc: pèen e furmài, pèen e salàm

Su al crotto a mangiare cibi asciutti: pane e formaggio, pane e salame.

I crotti erano frequentati soprattutto da uomini. La domenica, mentre ci si avvicinava alla chiesa per la santa messa, gli uomini riponevano le loro bottiglie, fiaschi, botticelle (butigiöö) nelle cappellette della via crucis. C’era anche un recipiente che veniva ricavato da una zucca svuotata (si può vedere al museo Culumbée). A messa finita riprendevano i recipienti e andavano al crotto a riempirli. Il vino si spinava nei caratteristici “mèzz” o “lìtar”, boccali in terracotta: si beveva tutti insieme dallo stesso boccale che si passava di bocca in bocca. Tra un sorso e l’altro si aggiungevano anche una bella fetta di formaggio d’alpe e salame nostrano.

La frequentazione dei crotti da parte di tutta la popolazione era quasi obbligatoria due volte all’anno: il giorno di Pasquetta e il 29 giugno festa patronale di S. Pietro, quando si apparecchiavano le tavole in sasso poste nella corte davanti all’ingresso o nelle sale dette anticrotto. Il menù era quello delle grandi occasioni con gli antipasti della propria mazìglia *, i pizzoccheri locali, i formaggi, le uova sode nostrane colorate e l’immancabile torta fatta in casa. L’atmosfera era gioiosa e accompagnata da racconti, aneddoti e risate. Nei lunghi pomeriggi e serate trascorsi al crotto non mancavano i canti popolari con le canzoni d’amore, quelle legate agli emigranti, alla guerra, agli alpini e c’era sempre uno spazio per giocare a carte: i giochi più diffusi erano la brìscula, trisètt, cinquìna, scùa lìsa, scùa d’ass e la morra.

Il crotto prende il nome dal simpatico dipinto sulla facciata, che porta appunto questa particolare scritta (a sua volta richiamo alla credenza secondo la quale questo storico personaggio, appunto, sarebbe stato il primo a produrre e consumare il vino).

- È questo il nome dialettale della macellazione del maiale, fatta regolarmente da ogni famiglia nel tardo autunno o inizio inverno. I vari e pregiati prodotti, fra cui salsicce e salami, trovavano una adeguata stagionatura proprio all’interno dei crotti.

5 Crotto del Furmài

Bévan ‘na brénta, ma ràsan gnénc(h) ‘na góta

Bevine una brenta, ma non rovesciarne nemmeno una goccia

Fino agli anni 1960-70 del secolo scorso le famiglie tendevano all’autosufficienza con coltivazioni varie (granturco e patate e poco frumento), falciatura dei prati per l’allevamento del bestiame. Molto praticata la coltivazione della vite per la produzione del vino che ogni famiglia conservava nei crotti di proprietà. I vigneti si estendevano lungo tutta la fascia collinare occidentale immediatamente a monte degli abitati di S. Pietro, Era, Casenda e loro frazioni, fino a 400-450 metri di altitudine, raggiungendo la piana di Monastero (non mancavano, però, anche coltivazioni nei dintorni delle abitazioni).

Le zone più rinomate e produttive di S. Pietro, partendo da nord verso sud, erano: Roncascio, Carléta, Vanoni, Regìn (vicino a Ronscione), poi Credée, Tivèla, sponda di Monastero sopra S. Pietro. C’erano quindi, nella zona di Pedemonte: Canfèr, Merdéra, Bènc(h)a e tutta la collina del Mótt di Carnevale.

Proseguendo verso Schenone si trovavano: Marcèla, Mazolàtt, Rutìsc e tutta la collina del Löögh, poi a Nogaredo il Sasèl, La Val, i Sengéi e la Tàmbra.

Altri vigneti a Era occupavano tutta la sponda collinare del Mótt di S. Andrea, proseguendo e concludendosi verso i dintorni dei villaggi di Montenuovo, Ronco e Fontanedo, La Piazza, Casenda e Vigazzuolo e loro adiacenze.

Mentre nella zona di S. Pietro le varietà coltivate erano le cosiddette nostrane (ruséra, canìna, belöla) verso Era e Casénda prevalevano quelle “americana” e “clinto“: queste richiedevano minori trattamenti anticrittogamici, producendo però del vino con minore gradazione alcolica, chiamato appunto “mericanel“.

Nelle zone di Chiavenna, Piuro, Mese, Gordona la vite era coltivata a filari, invece a Samolaco prevaleva quella a pergola, tant’è che venivano coperte anche le strade e le strecce di accesso alle frazioni, evidentemente per sfruttare al meglio la superficie fruttifera, con qualche intralcio però al passaggio dei carri di fieno. Attualmente, se si consulta il catasto terreni di Samolaco relativamente alle particelle delle zone sopra nominate, la dicitura risulta ancora “vigneto”, ma se si effettua un sopralluogo del sito si evidenzia un bosco di robinie o peggio un roveto con magari ancora installati i sostegni in cemento (colóngh) in voga negli anni 60-70 del secolo scorso. La viticoltura a Samolaco dagli anni 2000 si è estinta completamente.